Justus von Liebig Weg 6b

Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Landschaftsökologie und Standortkunde

Mehr Wald in MV – was brächte es fürs Klima?

Raum Open Air

Zeit 16:40 – 21:40 Uhr

für Kinder unter 10 geeignet

G Jurasinski

Spätestens seit einem Aufsehen erregenden Fach-Artikel im Jahr 2019 werden Aufforstungen als naturbasierte Lösungen gegen den Klimawandel intensiv diskutiert. Wir haben in mehreren Arbeiten 2019 und 2020 abgeschätzt, welchen Effekt Aufforstungen in MV auf die Klimabilanz des Landes haben könnten. Dabei wurden verschiedene Aufforstungsszenarien entwickelt und deren Auswirkungen abgeschätzt. MV ist eines der waldärmsten Bundesländer (ca. 23% der Fläche). Daher ist das Basis-Szenario eine Aufforstung auf die in der Bundesrepublik Deutschland vorhandene Waldfläche (ca. 32%). Zusätzlich haben wir eine stärkere Aufforstung und unterschiedliche Geschwindigkeiten der Umsetzung getestet. Variiert wurden auch die Hauptbaumarten. Die Ergebnisse zeigen, dass Aufforstungen nach Erreichen des Flächenzieles einen Beitrag zwischen 10% und etwas über 20% des Gesamttreibhausgasbudgets des Bundeslandes kompensieren könnten, je nach Szenario. Zusammen mit der vollständigen Wiedervernässung von Mooren könnten naturbasierte Lösungen damit das heutige Treibhausgasbudgets des Bundeslandes etwas weniger als zu 50% entlasten. Der Rest muss durch Umstellungen der Energieversorgung, in der Gebäudedämmung, etc. erreicht werden.

12 minütige Zwischenrufe | Dr. Gerald Jurasinski

nach oben ↑

Justus von Liebig Weg 6b

Leibniz-Institut für Nutztierbiologie (FBN)

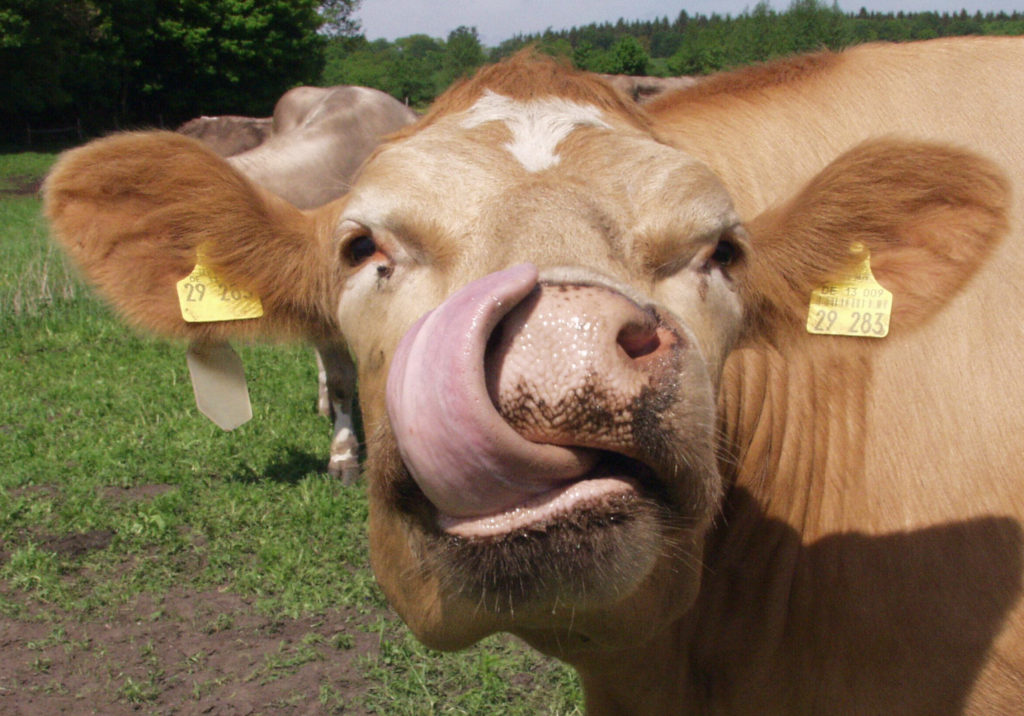

Neueste Methoden zur Charakterisierung des Rindergenoms

Raum Biogaslabor des Laborgebäudes „Tierforschung“ der AUF

Zeit 17:30 – 22:30 Uhr

für Kinder ab 10 Jahre geeignet

Nicht nur beim Menschen, sondern auch bei den in der Landwirtschaft gehaltenen Tieren wird Genomforschung oft in großen Forschungskonsortien betrieben. Einzelinstitute können die gewaltigen Informationsmengen, die für die Erforschung der Funktion der Erbsubstanz einer Spezies erforderlich ist, nicht leisten. Weltweit haben sich daher Wissenschaftler zusammengeschlossen, um zu erforschen, welche Bereiche der Erbsubstanz eine bestimmte Funktion haben. Wir koordinieren dabei ein großes Netzwerkprojekt, das von der EU gefördert wird und die Forschung beim Rind bündelt. Dass das nicht nur trockenene Wissenschaft bleiben muß, sondern dann auch zu ganz spannenden Erkenntnissen führen kann, zeigen wir anhand der Aufklärung eines Erbdefektes. Sie können bei uns die Knochen eines Bullen mit nur sechs Halswirbeln bestaunen: seit 200 Millionen Jahren haben Säugetiere, egal ob Maus oder Giraffe immer sieben dieser Wirbel. Individuen mit abweichenden Zahlen haben (bis auf unseren Fall beim Rind) nicht überlebt. Mit unserer Forschung konnten wir die genetische Grundlage für den Erbdefekt, der zu sechs Halswirbeln führte, aufklären und auch gleich dafür sorgen, dass der Defekt komplett wieder aus der Rinderpopulation elimiert wurde.

Demonstration / Posterpräsentation | Prof. Dr. Christa Kühn; Dr. Rosemarie Weikard; Dr. Doreen Becker; Dr. Norbert Borowy

nach oben ↑

Justus-von-Liebig-Weg 08

Julius Kühn-Institut – Institut für Züchtungsforschung an landwirtschaftlichen Kulturen

Vielfalt auf den Äckern – Was alte und neue Kulturpflanzen können, Beispiele aus der Pflanzenforschung

Raum kein Raum

Zeit 18:00 – 22:00 Uhr

für Kinder unter 10 geeignet

Was gibt es noch alles neben Raps, Mais, Weizen & Co? Eine Vielzahl an (fast) vergessenen Kulturpflanzen wie der Blauen und Gelben Lupine oder neue alternative Rohstoffquellen wie der Russische Löwenzahn können unsere Äcker und deren Nachhaltigkeit bereichern. Dabei spielen Eigenschaften wie Krankheitsresistenzen, z.B. gegen Anthraknose bei der Gelben Lupine und natürlich auch der Ertrag eine wichtige Rolle, um diese Kulturarten wettbewerbsfähig zu machen und so die Vielfalt zu erhöhen.

Wie diese Vielfalt aussehen kann, welche Vorteile das mit sich bringt und was genau man in der Pflanzenforschung macht, wird an praktischen Beispielen gezeigt und erklärt.

Das Institut für Züchtungsforschung an landwirtschaftlichen Kulturen des JKI (Julius Kühn-Institut) befindet sich in der Nähe von Rostock in Groß Lüsewitz bei Sanitz. Unsere Forschung beschäftigt sich damit, Potenziale in der Vielfalt pflanzengenetischer Ressourcen zu ermitteln, die Genetik wertvoller Eigenschaften zu erforschen und durch Anwendung aktueller Methoden für die Pflanzenzüchtung nutzbar zu machen.

Wir können so auch zu einer nachhaltigen Bioökonomie beitragen und die Kulturartenvielfalt bereichern, in dem wir auch Kulturpflanzen erforschen, deren Potenziale noch nicht voll ausgeschöpft sind.

Beispiele dafür sind die Blaue und Gelbe Lupine als Proteinquelle in Lebens- und Futtermitteln oder der Russische Löwenzahn als alternative Rohstoffquelle für Kautschuk in Auto- und Fahrradreifen.

Demonstration / Infostand | Dr. B.Ruge-Wehling, H.Flüß, F.Haase, P.Hempel

nach oben ↑

Justus-von-Liebig-Weg 06

Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik Technische Mechanik / Dynamik

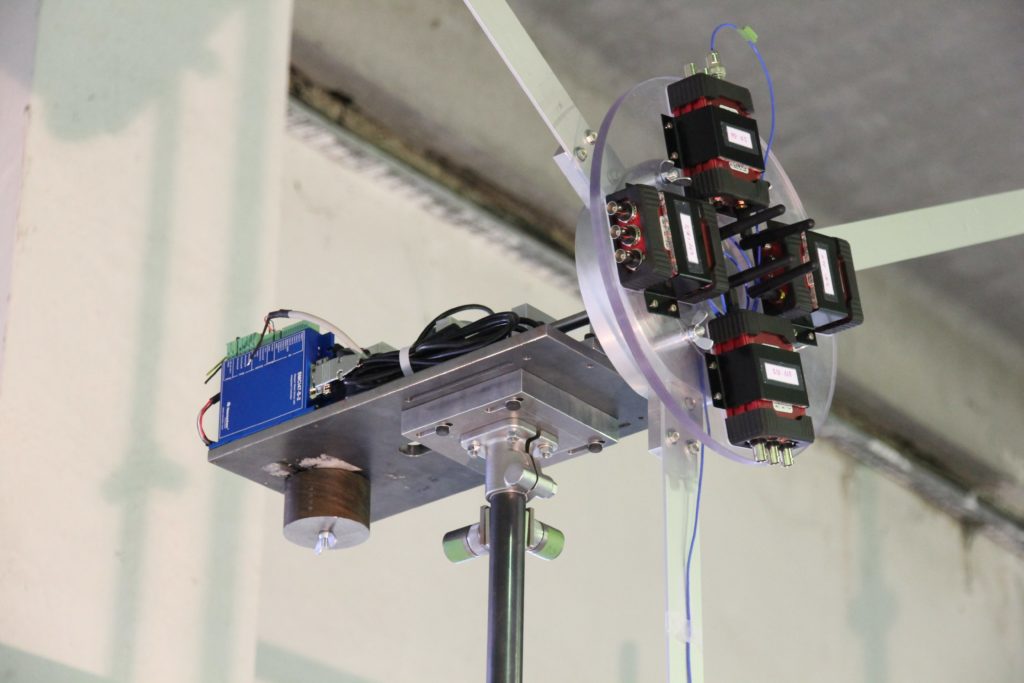

Messung der Schwingungen von Windenergieanlagen an einem dynamisch skalierten Teststand

Raum Technikum

Zeit 18:00 – 22:00 Uhr

für Kinder ab 10 Jahre geeignet

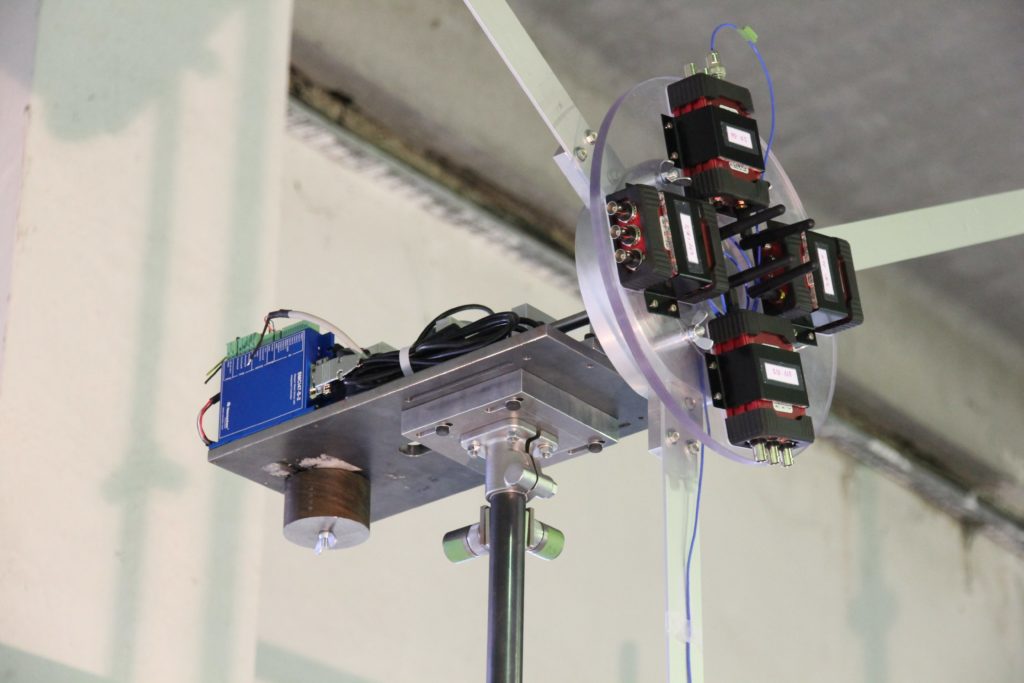

Windenergieanlagen unterliegen über ihre gesamte Lebensdauer hohen dynamischen Beanspruchungen, die bei der konstruktiven Auslegung der mechanischen Komponenten, wie z.B. Turm, Rotorblätter und Triebstrang, zu berücksichtigen sind. Zur Erfassung der Beanspruchungen werden Messungen an bestehenden Anlagen durchgeführt, die jedoch zeit- und kostenaufwendig sind. Aus diesem Grund wurde am Lehrstuhl für Technische Mechanik und Dynamik ein dynamisch skalierter Teststand für die mechanischen Tragstrukturen von Windenergieanlagen entwickelt, der die Erprobung und Weiterentwicklung von Messverfahren zur Erfassung des Schwingungsverhaltens im Labor ermöglicht. Der Teststand wurde dazu so ausgelegt, dass sein Schwingungsverhalten in wichtigen Bereichen demjenigen von realen Multimegawatt-WEA entspricht. Es können daher dieselben Messsysteme erprobt werden, die auch bei realen WEA zum Einsatz kommen. An dem Prüfstand wird demonstriert, wie das Schwingungsverhalten von Windenergieanlagen gemessen und interpretiert werden kann.

Demonstration, Posterpräsentation, Vortrag / Diskussion | Dipl.-Ing. Roman Rachholz, Prof. Christoph Woernle

nach oben ↑

Justus-von-Liebig-Weg 06

Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik Getriebe- und Antriebstechnik

Kraftfahrzeugprüfstände

Raum Maschinenhalle 1 I Zugang über Satower Straße

Zeit 18:00 – 22:00 Uhr

nicht für Kinder geeignet

Mit Hilfe von Kraftfahrzeugprüfständen können diverse Komponenten eines Kraftfahrzeugs separat auf bestimmte Eigenschaften oder Verhalten untersucht werden. Es lassen sich verschiedene Fahrmanöver durchführen, an den Prüfständen nicht vorhandene Kraftfahrzeugkomponenten werden mittels Simulation nachgebildet (Hardware-in-the-Loop).

Vorgestellt werden:

– ein Getriebeprüfstand und

– ein Elektro-Einzelradantriebsprüfstand.

Ausstellung | Prof. Dr.-Ing Jens Falkenstein, Gabrielius Jakstas M.Sc., Dipl.-Ing. Ludwig Schulz

nach oben ↑

Justus-von-Liebig-Weg 06

Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik Getriebe- und Antriebstechnik

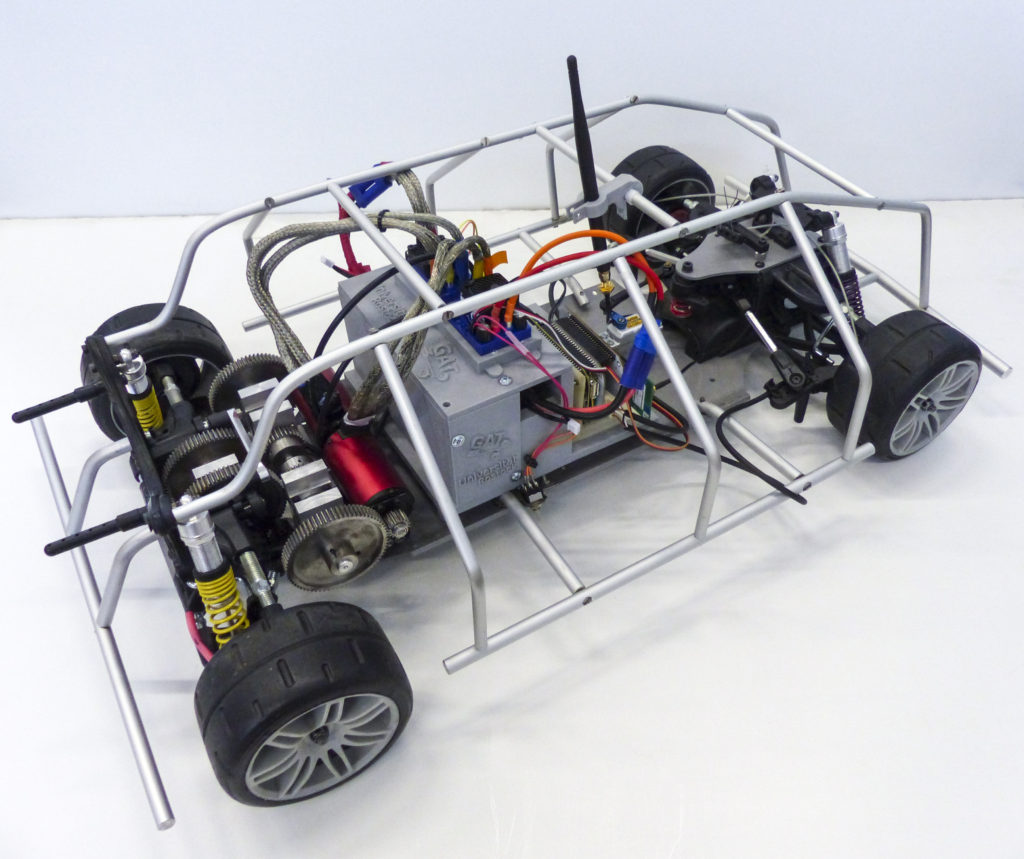

Demonstrationsfahrzeug für Steuerungs- und Entwicklungskonzepte im Maßstab 1:5

Raum Maschinenhalle 1 I Zugang über Satower Straße

Zeit 18:00 – 22:00 Uhr

für Kinder ab 10 Jahre geeignet

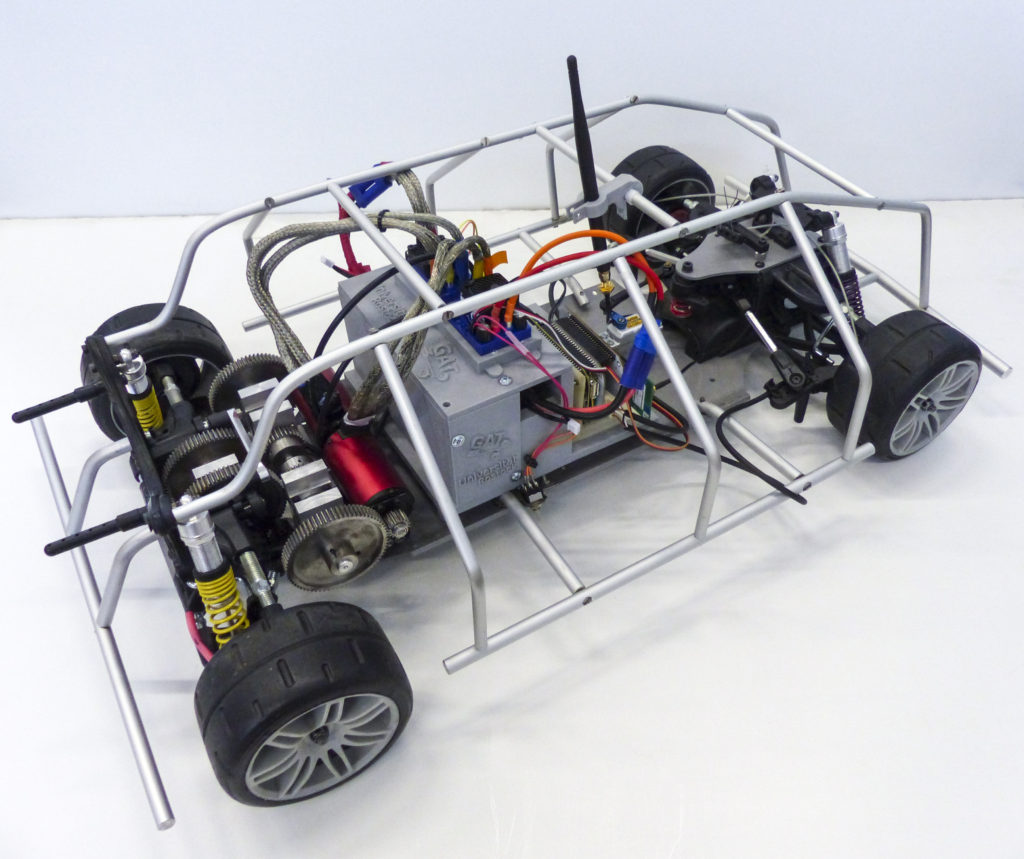

Das Demonstrationsfahrzeug ist ein Studierendenprojekt zur Veranschaulichung von Steuerungskonzepten für Elektrofahrzeuge, wie sie im realen Kraftfahrzeug zu finden sind. Die konstruktive Weiterentwicklung und Gestaltung des Fahrzeuges wird dabei gänzlich von den Studierenden durchgeführt.

Ausstellung und Demonstration | Prof. Dr.-Ing Jens Falkenstein, Lars Bretthauer B.Sc., Jonas Brauer B.Sc.

nach oben ↑

Justus-von-Liebig-Weg 06

Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik Getriebe- und Antriebstechnik

Fahrerschnittstelle als Lehr- und Entwicklungsplattform

Raum Maschinenhalle 1 I Zugang über Satower Straße

Zeit 18:00 – 22:00 Uhr

für Kinder ab 10 Jahre geeignet

Mit der Fahrerschnittstelle werden vielseitige Zwecke im Lehr- und Forschungsalltag des Lehrstuhls erfüllt. Beispielsweise dient es als Lehrplattform für Studierende, um eigenentwickelte Fahrzeugalgorithmen zu testen. Ebenso können die oben genannten Kraftfahrzeugprüfstände oder das Demonstrationsfahrzeug damit angesteuert und bedient werden.

Ausstellung und Demonstration | Prof. Dr.-Ing Jens Falkenstein, Gabrielius Jakstas M.Sc.

nach oben ↑

Justus-von-Liebig-Weg 06

Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik Getriebe- und Antriebstechnik

Lenkungsprüfstand zur Weiterentwicklung hydrostatischer Lenkungen

Raum Maschinenhalle 1 I Zugang über Satower Straße

Zeit 18:00 – 22:00 Uhr

nicht für Kinder geeignet

Dieser Prüfstand ermöglicht das Testen von Lenkaggregaten, wie sie in hydrostatischen Lenkungen von Land- oder Baumaschinen verwendet werden. Hierzu werden vom Prüfstand verschiedene Fahrzeugeigenschaften nachgebildet, sodass für Testzwecke das Fahrzeug nicht erforderlich ist. Dies ermöglicht sichere und reproduzierbare Testzyklen sowie schnelle und kostengünstige Entwicklungen.

Ausstellung und Demonstration | Prof. Dr.-Ing Jens Falkenstein, Dipl.-Ing. Ludger Schütz, Michael Bruns M.Sc.

nach oben ↑

Justus-von-Liebig-Weg 06

Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik Technische Mechanik / Dynamik

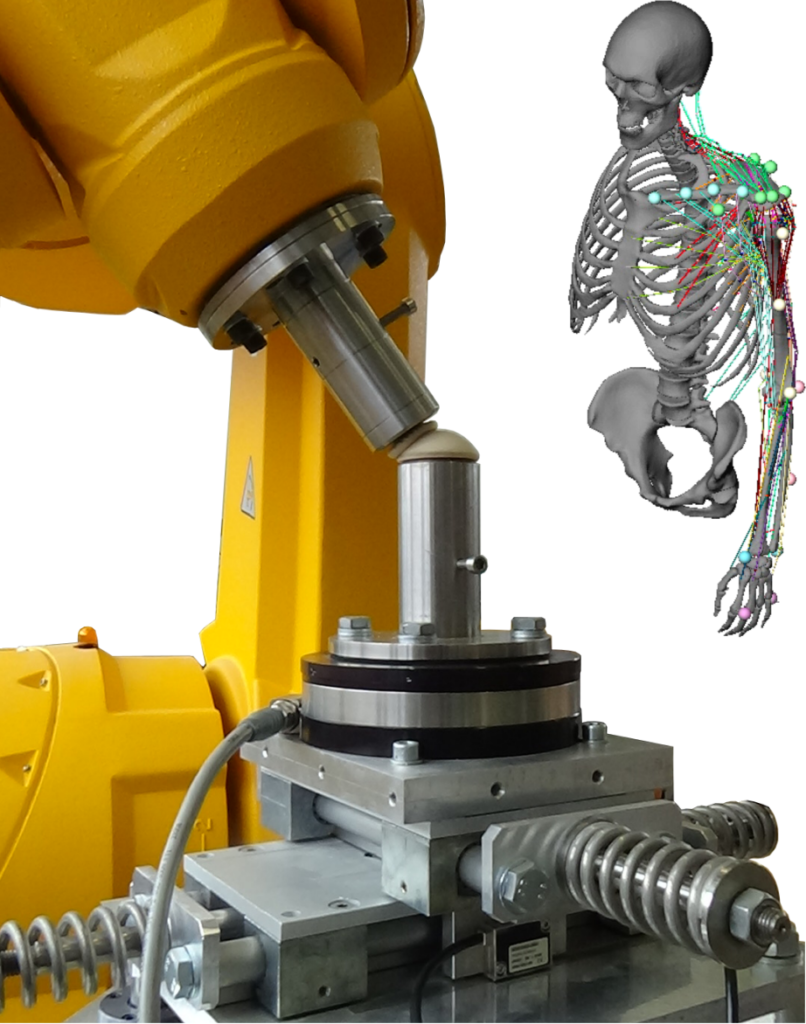

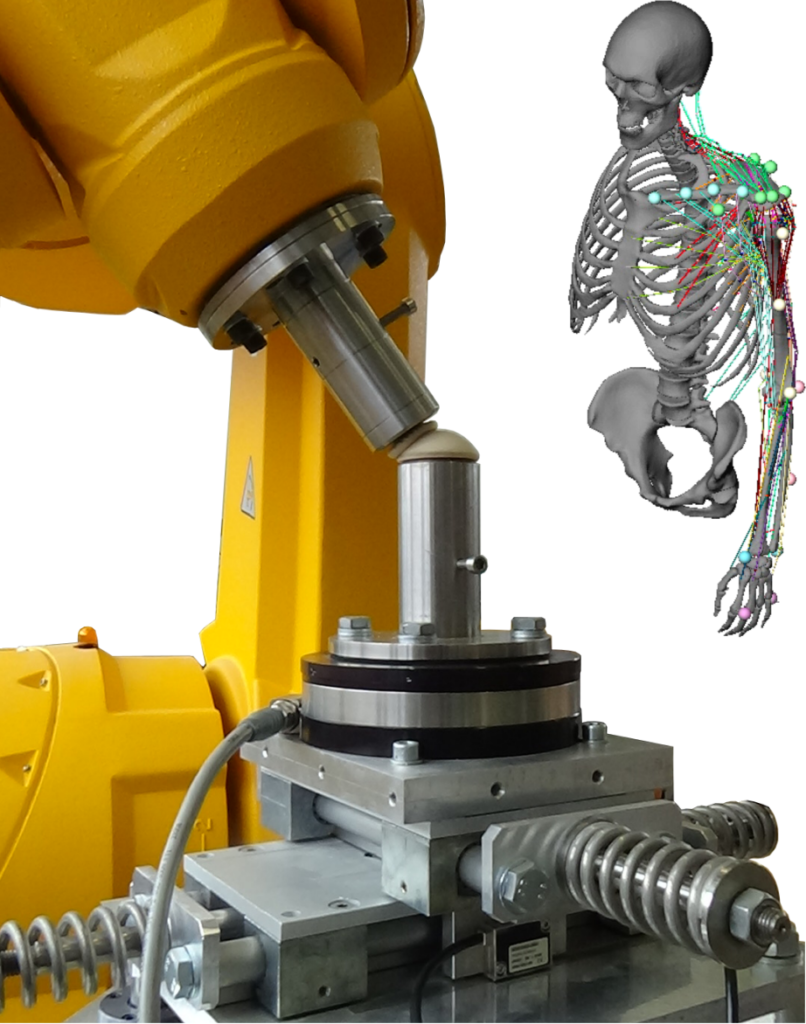

Roboter-Prüfstand für Gelenkendoprothesen

Raum Maschinenhalle 1 I Zugang über Satower Straße

Zeit 18:00 – 22:00 Uhr

für Kinder unter 10 geeignet

Arthrose und künstlicher Gelenkersatz, eine Vielzahl von Gelenken im menschlichen Körper können durch Endoprothesen ersetzt werden. Aber was erwartet uns, wenn die Endoprothese nicht korrekt implantiert wurde? Welche Faktoren begünstigen die komplikationsfreie Funktionaliät eines künstlichen Gelenkersatzes? Mit einem roboterbasierten Gelenksimulator für Endoprothesen können wir solchen Fragestellungen wissenschaftlich auf den Grund gehen, egal ob Hüfte, Knie oder Schulter. In Demonstrationen, Vorträgen und Diskussionen wird ein Einblick in die aktuelle Forschungsarbeit gegeben.

Demonstration | Prof. Dr. Christoph Woernle, Dipl.-Math. Robert Grawe, Dipl.-Ing. Eric Kleist, Prof. Dr. Rainer Bader, Dipl.-Ing. Märuan Kebbach

nach oben ↑

Justus-von-Liebig-Weg 06

Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik Mikrofluidik

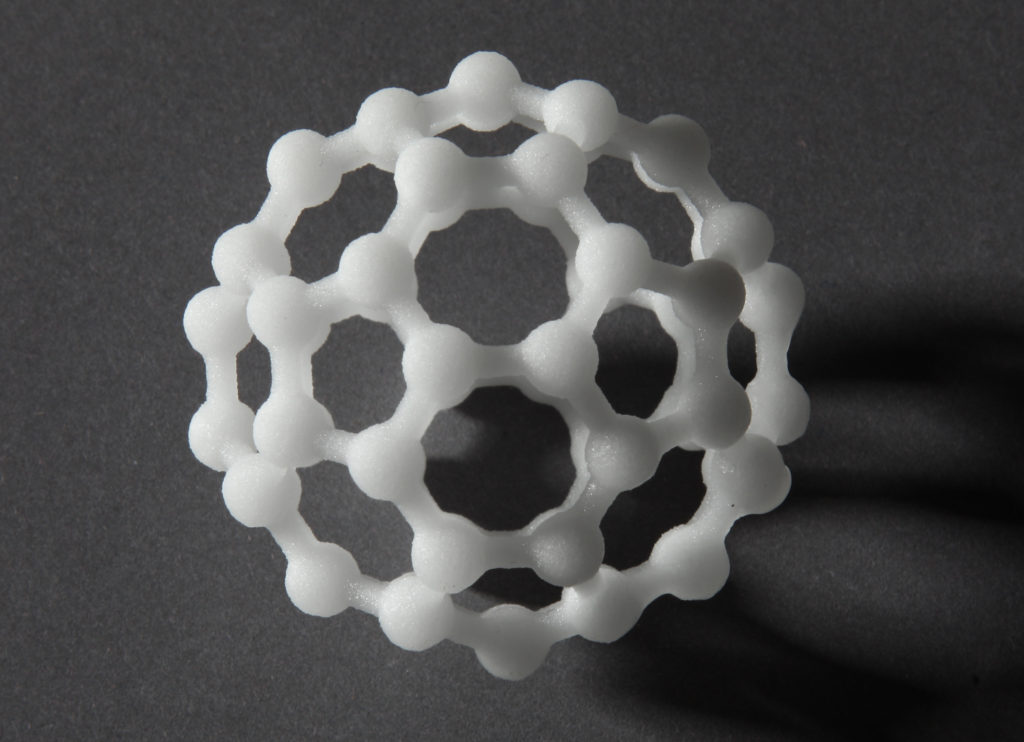

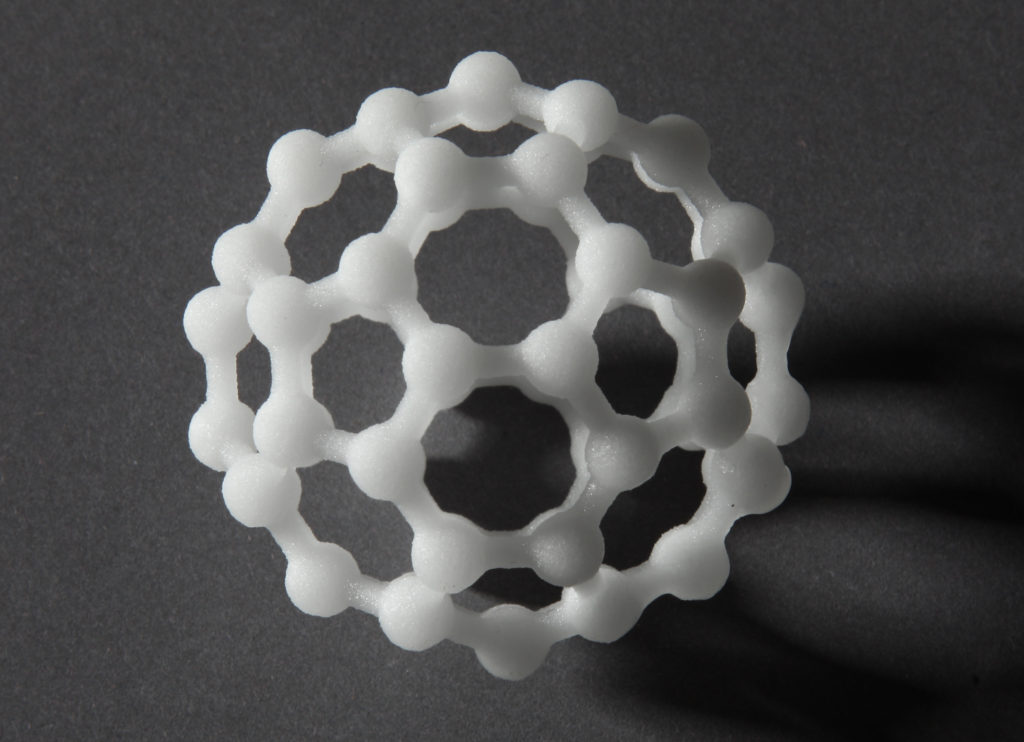

3D-Druck in Wissenschaft, Industrie… und in den eigenen vier Wänden?

Raum Maschinenhalle 1, Raum 73 (3D-Drucklabor) I Zugang über Satower Straße

Zeit 18:00 – 22:00 Uhr (laufend) 30 min

für Kinder ab 10 Jahre geeignet

Mit 3D-Druckverfahren können bereits Implantate für die Medizin, Komponenten für den Maschinenbau aber auch eigene Kreationen gefertigt werden. Besucher können vor Ort erleben, wie aus Kunststofffäden und Kunstharzen schichtweise dreidimensionale Objekte entstehen.

Laborbesichtigung und Demonstrationen | Dipl.-Ing. P. Töllner, A. Riess, M.Sc., Prof. Dr.-Ing. H. Seitz

nach oben ↑

Justus von Liebig Weg 6b

Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Alle Professuren der AUF

Schallen vom Ballen

Raum Open Air

Zeit 17:00 – 21:30 Uhr 12 minütige Beiträge, im Viertelstundentakt

für Kinder ab 10 Jahre geeignet

Ist durch Nitrate das Grundwasser in Gefahr, wie viel Stickstoff verträgt der Acker, lieben Sie einen Mutanten, Landwirtschaft ein Fluch oder Seegen für die biologische Vielfalt oder wie entstand Humus und Bodenfruchtbarkeit vor 2000 Jahren? Diese und viele andere sinnige und unsinnige Fragen führen Sie mit kurzen Vorträgen erheiternd, erhellend, ernüchternd, erklärend in die Welt der Agrar- und Umweltwissenschaften. Wir geben Antworten und Meinungen zu Sachverhalten, die Ihnen täglich begegnen, zu Dingen mit denen Sie täglich zu tun haben, zu Fragen, die Sie noch nie zu stellen dachten.

12 minütige Zwischenrufe | Prof. Konrad Miegel, Prof. Ralf Uptmoor, MSc. Sarah Trekking, Prof. Florian Jansen, Prof. Peter Leinweber, Dr. Gerald Jurasiski

nach oben ↑

Justus von Liebig Weg 6b

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern – Institut für Fischerei

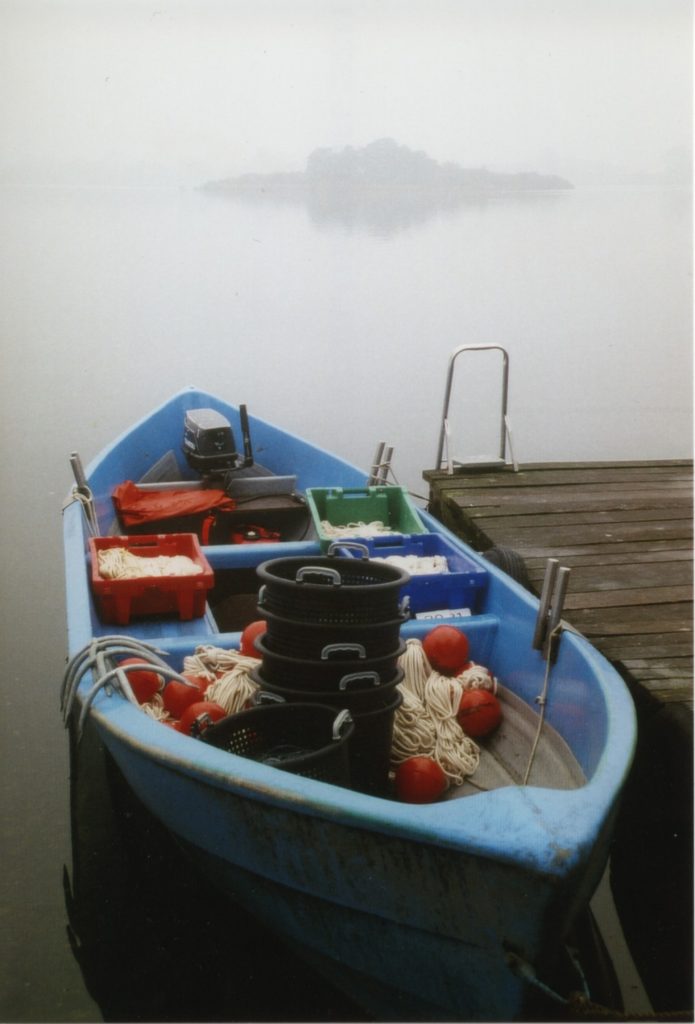

Vorstellung fischereibiologischer Methoden zur Erfassung der Fischbestände in den Binnen- und Küstengewässern von M-V

Raum Foyer im Laborgebäude „Tierforschung“

Zeit 17:00 – 22:00 Uhr

für Kinder ab 10 Jahre geeignet

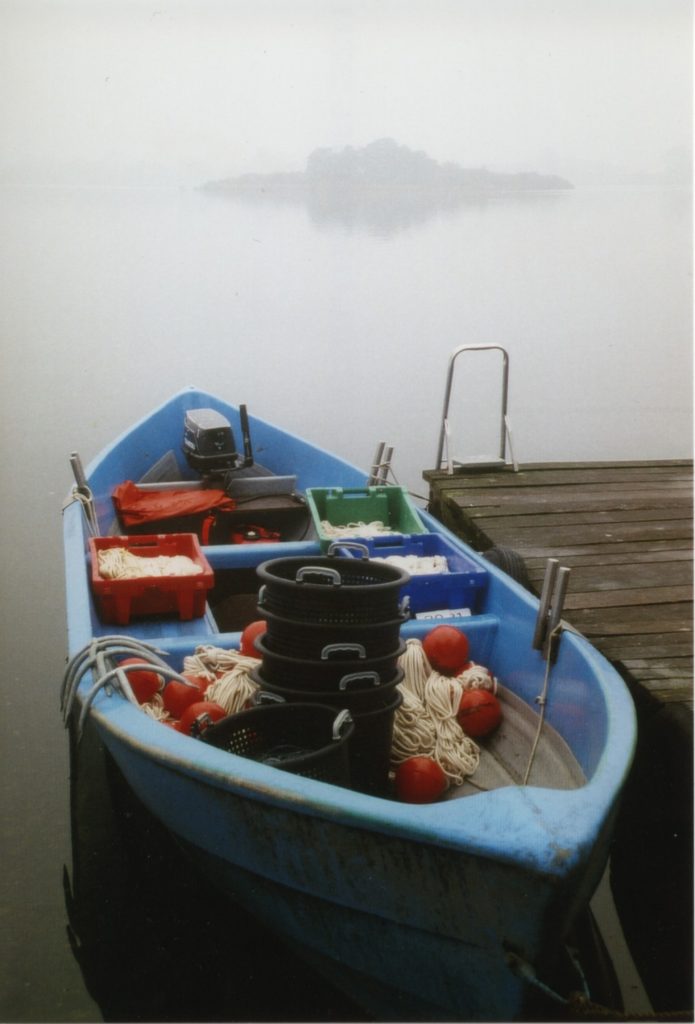

Boot für Befischung – Foto der LFA

ROV für Unterwasserbeobachtungen – Foto der LFA

Kastenreuse zum Fang von juvenilen Aalen – Foto der LFA

Eine wichtige Voraussetzung für die Gestaltung effektiver Managementmaßnahmen sind Kenntnisse zur Bestandssituation von fischereilich genutzten Fischarten sowie die Beurteilung deren Lebensbedingungen in den jeweiligen Gewässern. Auf Landesebene M-V übernimmt das Institut für Fischerei der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei M-V die Bearbeitung solcher praxisrelevanten Forschungsfragen im Binnen- und Küstenbereich, die letztlich die Grundlage für eine nachhaltige Nutzung von Fischbeständen bilden. Vor diesem Hintergrund finden aktuell für verschiedene Fischarten, wie bspw. dem Aal oder der Großen Maräne, Drittmittel finanzierte Forschungsarbeiten am Institut für Fischerei statt. Hierbei kommen zahlreiche Methoden zum Einsatz. Für die Erstellung von Langzeitdatenreihen werden bspw. Reusen oder spezielle Fangsysteme standardisiert eingesetzt. Mittels solcher Datenreihen kann die Entwicklung eines Fischbestands nachvollzogen werden. Um der Frage nachzugehen, welche Fischarten in einem See vorkommen, wird aktuell die e-DNA Technik an unserem Institut etabliert. Weiterhin wird die Lebensraumqualität mit Hilfe von Sonartechnik oder Unterwasservideotechnik untersucht. Das Zusammenführen dieser Daten erlaubt es, Managementempfehlungen für verschiedene Fischarten abzuleiten und eine nachhaltige Bewirtschaftung sicherzustellen. Den Besuchern unseres Standes möchten wir unsere angewendeten fischereibiologischen Untersuchungsmethoden sowie ausgewählte Ergebnisse präsentieren.

Ausstellung | Dr. Malte Dorow, Dr. Jens Frankowski, Josef Hrabowski, Steffen Schulz

nach oben ↑

Justus von Liebig Weg 6b

Extern Leibniz WissenschaftsCampus Phosphorforschung Rostock

Forschung im Leibniz-WissenschaftsCampus Phosphorforschung Rostock

Raum Foyer

Zeit 16:00 – 21:00 Uhr

für Kinder unter 10 geeignet

Der Leibniz-WissenschaftsCampus Phosphorforschung Rostock (P-Campus) ist ein interdisziplinär forschender Zusammenschluss von Wissenschaftlern aus 5 Leibniz-Instituten und der Universität Rostock. Hier wird untersucht, welche Wege Phosphor (P) in der Umwelt nimmt, wie sich dabei die Bindungsformen und die Bioverfügbarkeit verändern und wie P vor allem in der Landwirtschaft effizienter genutzt, aber auch recycelt werden kann. Außerdem wird das Verhalten von P-Verbindungen auf molekularer Ebene in den pflanzlichen und tierischen Zellen untersucht. Die dabei gewonnen neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse werden auch den geltenden rechtlichen Bestimmungen mit Bezug zur Umwelt gegenübergestellt, bewertet und Vorschläge zur Anpassung des geltenden Umweltrechts erarbeitet.

Auf dieser Veranstaltung wird sich der P-Campus mit einzelnen P-Forschungsthemen vorstellen. Wir präsentieren z.B. welche Wege P in der Umwelt nimmt und wie er in die Ostsee gelangt, welche Rolle große und kleine Lebewesen im Zusammenspiel mit P für die Eutrophierung der Ostsee spielen und die P-Verfügbarkeit im Boden spielen, aber auch wie P in der Lebensmittelproduktion nachhaltiger genutzt werden könnten.

Ausstellung | Dr. agr. D. Zimmer

nach oben ↑

Justus von Liebig Weg 6b

Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Professur Agrartechnologie und Verfahrenstechnik

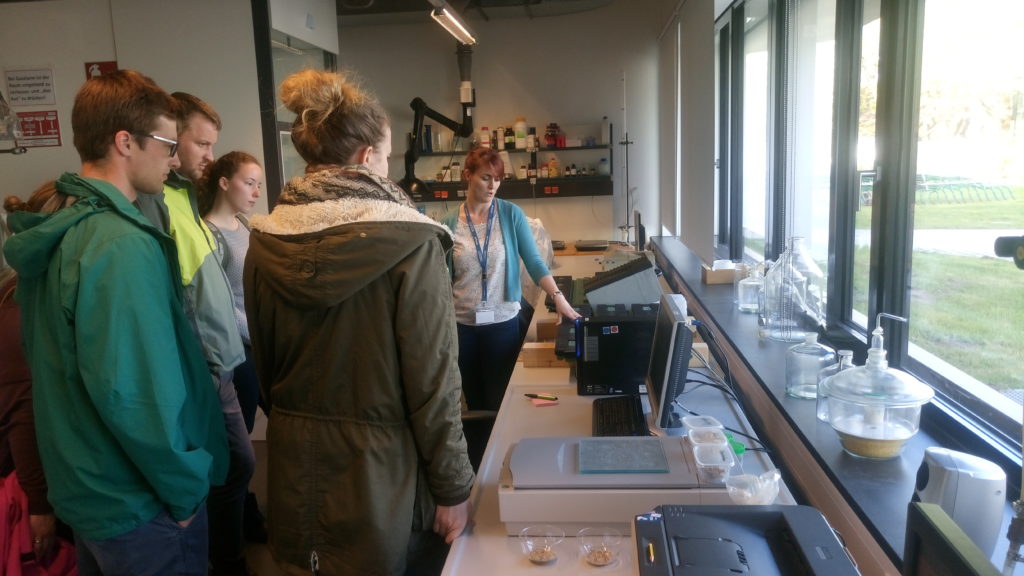

Neues aus der Wissenschaft – Effizienzsteigerung von Biogasanlagen mittels Ultraschall und kaltem Plasma – Emissionsreduktion in der Tierhaltung.

Raum Biogaslabor des Laborgebäudes „Tierforschung“ der AUF

Zeit 17:00 – 22:00 Uhr

für Kinder ab 10 Jahre geeignet

Dr. Jörg Burgstaler

Dr. Jörg Burgstaler

Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP), 2019

Biogas stellt die wichtigste und auch vielseitigste Form der Bioenergie aus der Landwirtschaft dar. Durch den heutigen Stand der Technik bietet die Produktion von Biogas, als eine Schlüsseltechnologie der erneuerbaren Energien für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum, trotz der energiepolitischen Lage immer noch ein hohes Potential.

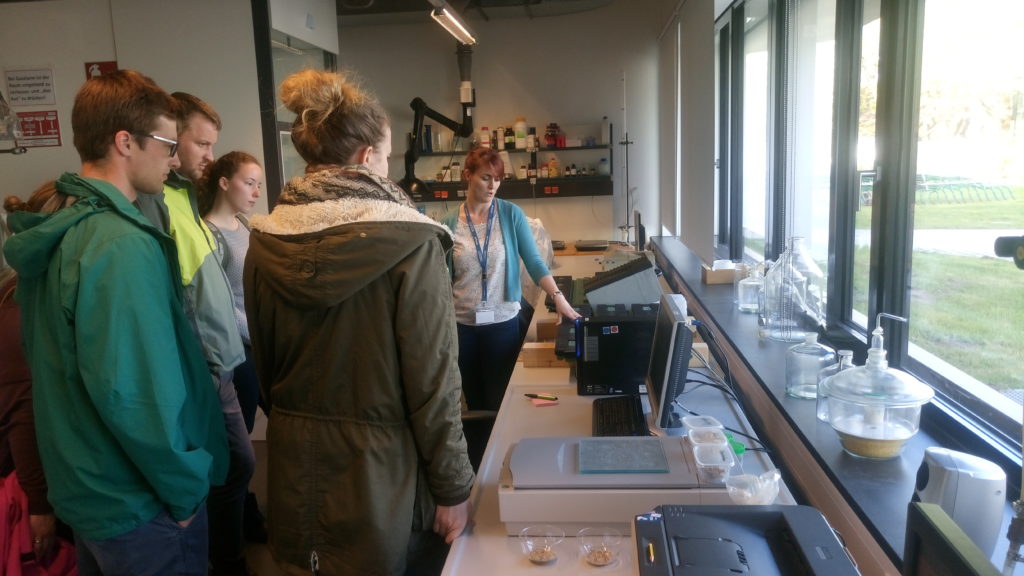

Die Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät der Universität Rostock verfügt dazu über ein Biogasverfahrenslabor im neuen Labor- und Bürogebäude „Tierforschung“. Das Herzstück des Laborneubaus bildet ein hochmodernes und großzügig eingerichtetes Biogasverfahrenslabor. Dort werden verschiedenste Versuche durchgeführt, wie zum Beispiel: Aufbereitung von organischen Restsoffen durch chemo- und physikalische Verfahren, Biogas- und Methanerträge von Leguminosen im Mischfruchtanbau, Rest- und Nebenprodukten der landwirtschaftlichen Produktion, Biokohlen zur Reinigung von Gasen und Flüssigkeiten, Wasserlinsen und ihr Potential, Effizienzsteigerungen von Biogasanlagen durch Ultraschall und kaltem Plasma – Erfahrungen aus dem Biogas-Kooperationsnetzwerk des MRV eG./ MQD mbH, der LMS Agrarberatung/ LUFA Rostock mit der Universität Rostock der Professur Agrartechnologie und Verfahrenstechnik – Emissionsreduktion in der Tierhaltung durch angepasste Fußböden.

Den Besuchern werden anhand von verschiedenen Fragestellungen aus der landwirtschaftlichen Praxis die Notwendigkeit von Laborversuchen und Analysenmethoden sowie der mögliche Transfer der Ergebnisse in die Praxis verdeutlicht.

Laborbesichtigung, Diskussion | Dr. Jörg Burgstaler, Dr. Denny Wiedow, Katrin Schönherr, Tim Kuhlow, Dr. Bassel Ibrahim, Prof. Dr. Norbert Kanswohl

nach oben ↑

Justus von Liebig Weg 6b

Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Bodenkunde

Aus der Vergangenheit lernen: Aufbau von Humus und Bodenfruchtbarkeit vor Zweitausend Jahren

Raum Biogaslabor des Laborgebäudes „Tierforschung“ der AUF

Zeit 17:00 – 20:00 Uhr

nicht für Kinder geeignet

Der Beitrag informiert über Forschungsergebnisse, die die Bildung äußerst humusreicher Böden in Küstengebieten an der Ostsee sowie in Südnorwegen erklären. Daraus kann man lernen, wie heute eine dauerhafte Anreicherung mit Humus und Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit erreicht werden kann.

Vortrag | Prof. P. Leinweber, Dr. A. Acksel

nach oben ↑

Justus von Liebig Weg 6b

Leibniz-Institut für Nutztierbiologie (FBN)

Neueste Methoden zur Charakterisierung des Rindergenoms

Raum Foyer im Laborgebäude „Tierforschung“

Zeit 17:30 – 22:30 Uhr

für Kinder ab 10 Jahre geeignet

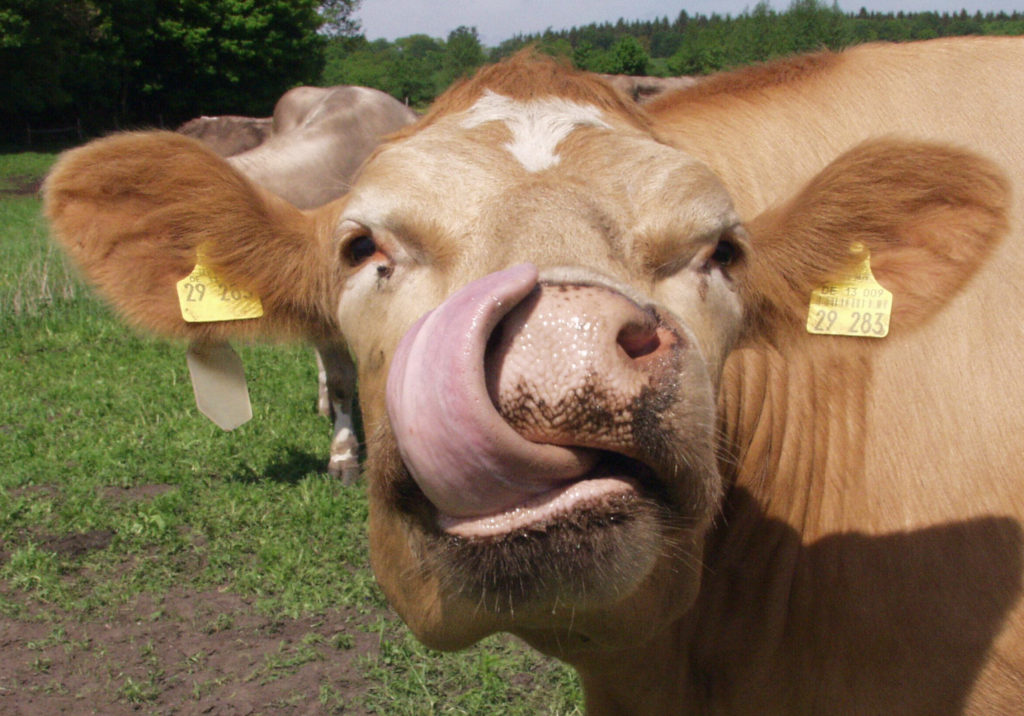

Foto: FBN

Nicht nur beim Menschen, sondern auch bei den in der Landwirtschaft gehaltenen Tieren wird Genomforschung oft in großen Forschungskonsortien betrieben. Einzelinstitute können die gewaltigen Informationsmengen, die für die Erforschung der Funktion der Erbsubstanz einer Spezies erforderlich ist, nicht leisten. Weltweit haben sich daher Wissenschaftler zusammengeschlossen, um zu erforschen, welche Bereiche der Erbsubstanz eine bestimmte Funktion haben. Wir koordinieren dabei ein großes Netzwerkprojekt, das von der EU gefördert wird und die Forschung beim Rind bündelt. Dass das nicht nur trockenene Wissenschaft bleiben muß, sondern dann auch zu ganz spannenden Erkenntnissen führen kann, zeigen wir anhand der Aufklärung eines Erbdefektes. Sie können bei uns die Knochen eines Bullen mit nur sechs Halswirbeln bestaunen: seit 200 Millionen Jahren haben Säugetiere, egal ob Maus oder Giraffe immer sieben dieser Wirbel. Individuen mit abweichenden Zahlen haben (bis auf unseren Fall beim Rind) nicht überlebt. Mit unserer Forschung konnten wir die genetische Grundlage für den Erbdefekt, der zu sechs Halswirbeln führte, aufklären und auch gleich dafür sorgen, dass der Defekt komplett wieder aus der Rinderpopulation elimiert wurde.

Demonstration / Posterpräsentation | Prof. Dr. Christa Kühn; Dr. Rosemarie Weikard; Dr. Doreen Becker; Dr. Norbert Borowy

nach oben ↑

Justus von Liebig Weg 6b

Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Landschaftsökologie und Standortkunde

Kann die Natur das Klima retten? Eine Bestandsaufnahme für Rostock

Raum Foyer

Zeit 16:10 – 22:10 Uhr

für Kinder unter 10 geeignet

G. Jurasinski

Bäume speichern Kohlenstoff und trocken gelegte Moore emittieren Kohlendioxid. Wie können wir Land klimaverträglich nutzen und welchen Beitrag können unsere Ökosysteme leisten, um den Klimawandel aufzuhalten? Wir zeigen, wie sich unsere Wald- und Moorflächen auf die Klimagasbilanz der Stadt Rostock auswirken und stellen langjährige Messreihen zum Hütelmoor bei Markgrafenheide vor.

Interessierte können selbst den Klimabeitrag von Landflächen in Rostock ausrechnen und lernen dabei Beiträge einzelner Flächennutzungen kennen. Auch für Kinder und Jugendliche geeignet.

Demonstration / Posterpräsentation | Dr. Franziska Koebsch, Dr. Gerald Jurasinski

nach oben ↑

Justus von Liebig Weg 6b

Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Agrobiotechnologie

Tabak das Multitalent

Raum Foyer

Zeit 17:00 – 21:00 Uhr

für Kinder unter 10 geeignet

Tabak ist mit einem Biomasseertrag von 150 t Blattfrischmasse und 3 t Samen pro Jahr und Hektar eine unterschätzte Nutzpflanze. Die faserreichen Blätter können für die Papierherstellung und die Samen, auf Grund ihres Ölgehalts von 45%, für die Biodieselproduktion genutzt werden. 2016 flog erstmals ein Passagierflugzeug allein mit Flugbenzin aus Tabaköl. Da Tabak recht anspruchslos ist, kann er auf Böden angebaut werden, auf denen andere Nutzpflanzen nicht mehr wachsen und steht deshalb nicht in Konkurrenz mit diesen.

Das Potenzial von Tabak kann mit Hilfe neuer biotechnologischer Verfahren deutlich erweitert werden. So ist es durch diese Methoden möglich, die Nikotinsynthese zu unterbinden, sodass die Blätter und Samen – mit einem Proteingehalt von 8% und 25% – als Futtermittel eingesetzt werden könnten. Darüber hinaus kann man das Aminosäureprofil der Pflanzen an die Anforderungen der Nutztiere anpassen, um die Tiergesundheit zu verbessern.

Neben gezielten Mutationen können der Pflanze mit biotechnologischen Methoden auch ganz neue Eigenschaften verliehen werden. So befasst sich unsere Arbeitsgruppe mit der Herstellung von Medikamenten und einem Biopolymer in Tabak. Unser Polymer besteht nur aus Eiweißbestandteilen die einfach biologisch abbaubar sind und sogar den Nährwert der Pflanze erhöhen, aber es kann für unterschiedlichste Anwendungen genutzt werden. Neben dem Ersatz Erdöl basierter Kunststoffe oder der Beschichtung von Oberflächen kann es z.B. auch zur Verbesserung von Futtermitteln eingesetzt werden. Durch die Produktion des Polymers in Tabakblättern entsteht ein zusätzlicher Wertstoff ohne das weitere Flächen, Betriebsmittel oder Dünger eingesetzt werden müssen. Die an der Uni Rostock entwickelten Pflanzen produzieren bis zu 10% ihrer Trockenmasse von diesem Polymer ohne wesentlich beeinträchtigt zu sei. Nachhaltige Ansätze für seine Verwendung werden zurzeit im Rahmen eines ERA-Net Projekts mit internationalen Partnern untersucht. An Hand des Tabaks möchten wir aktuelle Züchtungsverfahren näher vorstellen und Potenziale und Risiken dieser Technik diskutieren.

Ausstellung, Experimente und Quiz | Dr. Jana Huckauf, Prof. Dr. Inge Broer, Sarah Trebing, Parvaneh Ghasemian

nach oben ↑

Justus von Liebig Weg 6b

Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Professur für Wasserwirtschaft

Arzneimitteleinträge in die Umwelt

Raum Foyer

Zeit 17:00 – 22:00 Uhr

für Kinder unter 10 geeignet

www.morpheus-project.eu

Wie hoch ist eigentlich die Belastung der südlichen Ostsee durch Arzneimitteleinträge und was können wir dagegen tun? Das EU-Projekt MORPHEUS analysierte die Einnahmemengen von Tabletten wir MV, welcher Anteil die Gewässer erreicht und wie die Arzneimittel in Kläranlagen entfernt werden können.

Demonstration / Posterpräsentation | Alena Kaiser

nach oben ↑

Justus von Liebig Weg 6b

Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Professur für Wasserwirtschaft

Optimierung der Stoffkreisläufe in der Landwirtschaft durch gezielte Fraktionierung von Gülle in Phosphor; Stickstoff und organischen Kohlenstoff

Raum Foyer

Zeit 17:00 – 22:00 Uhr

für Kinder unter 10 geeignet

Wasserwirtschaft, Universität Rostock

Ziel dieses Vorhabens ist die integrierte Entwicklung eines wirtschaftlichen Verfahrens zur konsequenten Trennung der Fraktionen organische Substanz, Phosphor und Stickstoff. Ziel ist idealerweise das Recycling auf der Ebene des Landwirtschaftsbetriebs.

Demonstration / Infostand | Michael Cramer, Dr. Simone Tränckner

nach oben ↑

Justus von Liebig Weg 6b

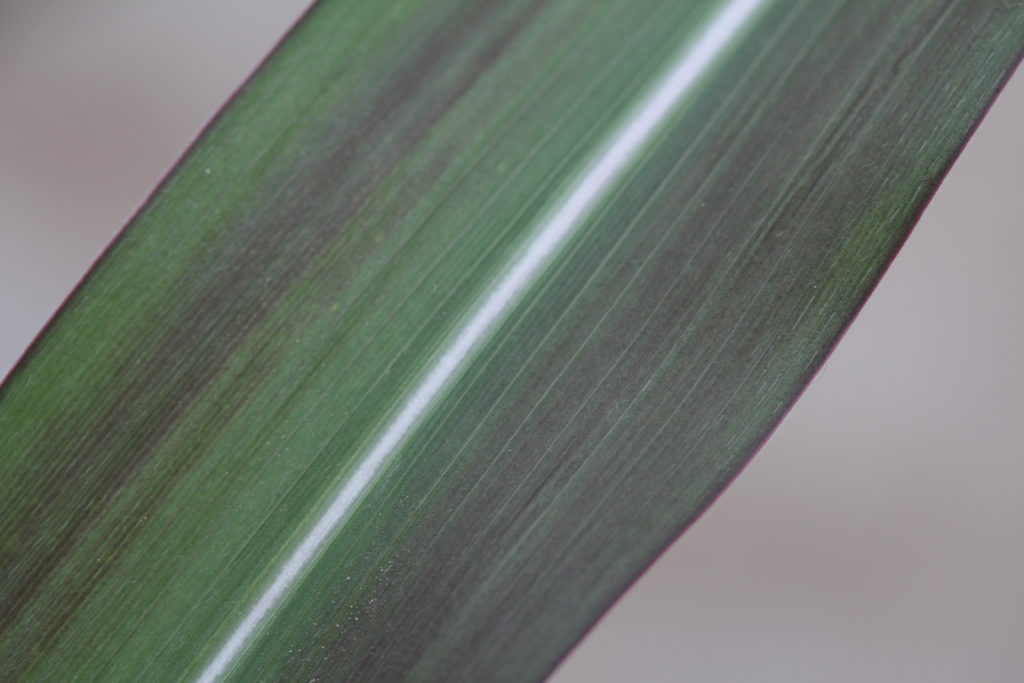

Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Pflanzenbau

Hungrige Pflanzen

Raum Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Universität Rostock, Foyer, Zugang Satower Straße

Zeit 17:00 – 22:00 Uhr

für Kinder ab 10 Jahre geeignet

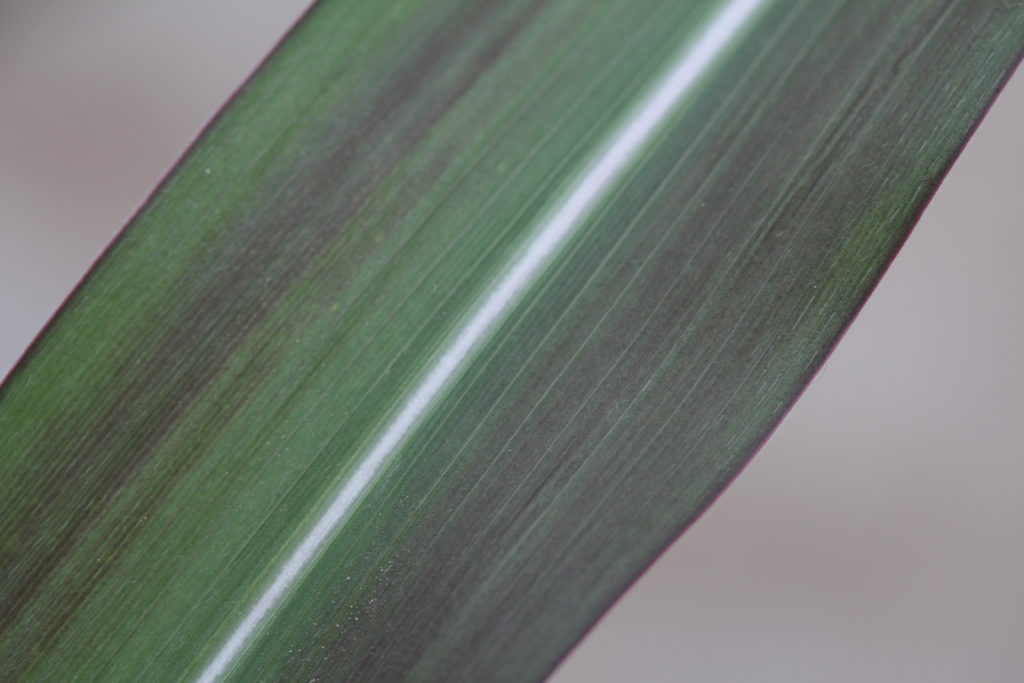

M. Kavka

Neben Licht und Wasser brauchen Pflanzen Nährstoffe. Um ein optimales Wachstum und gute Erträge zu gewährleisten, muss der Landwirt vereinfacht ausgedrückt dem Boden die Nährstoffe zuführen, die über das Erntegut das Feld verlassen haben. Oft hören oder lesen wir von Überdüngung, aber manchmal gibt es auch Nährstoffmangel. Dieser kann z.B. falsches Düngemanagement als Ursache haben oder auch dadurch hervorgerufen werden, dass bestimmte Nährstoffe zwar im Boden vorhanden aber in komplexeren Verbindungen festgelegt und somit für die Pflanze nicht verfügbar sind. Bei uns können Sie Mangelsymptome an Nutzpflanzen entdecken, Düngemöglichkeiten im Agrarbereich kennenlernen und Ihr neu erworbenes Wissen in einem Quiz unter Beweis stellen.

Ausstellung und Quiz | Prof. Ralf Uptmoor, Prof. Bettina Eichler-Löbermann, Dr. Mareike Kavka, Sarah Schönberger, Christina Lange, Yue Hu, Marcel Ackermann, Brigitte Claus

nach oben ↑

Justus von Liebig Weg 6b

Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Wasserwirtschaft

Forschungsprojekt PROSPER-RO

Raum Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Universität Rostock, Foyer, Zugang Satower Straße

Zeit 17:00 – 22:00 Uhr

für Kinder unter 10 geeignet

C. Stapel

J. Schilling

Welchen Wert bietet der Erhalt naturnaher Landschaften? Wie lassen sich sozio-ökonomische und ökologische Interessen in Städten und ihrem Umland ausgleichen? Das Projekt PROSPER-RO forscht an Planungswerkzeugen mit Mitteln der Geoinformatik.

Posterausstellung | Jannik Schilling

nach oben ↑

Justus von Liebig Weg 6b

Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Wasserwirtschaft

Hochwasserrisikobewertung am Beispiel der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Raum Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Universität Rostock, Foyer, Zugang Satower Straße

Zeit 17:00 – 22:00 Uhr

nicht für Kinder geeignet

Fließgewässer sind die Vorfluter der urbanen Kanalnetzte. Sie und ihre Einzugsgebiete stehen in enger Wechselwirkung zueinander. Durch Verschneidung der potentiellen Überflutungsfläche mit dem landnutzungsbedingten Schutzniveau wurde am Beisp. von Rostock eine Hochwasserrisikobewertung vorgenommen.

Posterausstellung | Frauke Kachholz

nach oben ↑

Justus von Liebig Weg 6b

Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Tiergesundheit und Tierschutz

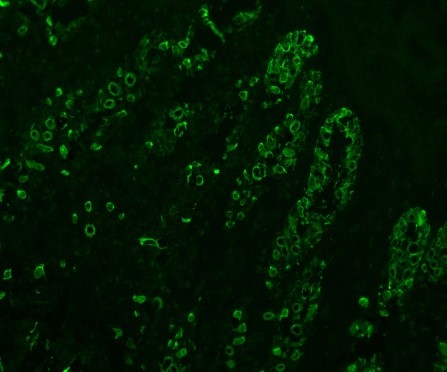

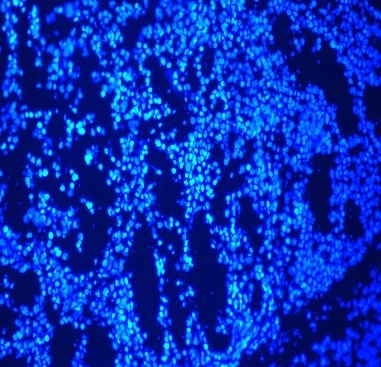

Zellen aus Darm, Lunge, Haut – was können Zellkulturen leisten?

Raum Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Universität Rostock, Foyer, Zugang Satower Straße

Zeit 17:30 – 22:00 Uhr

für Kinder unter 10 geeignet

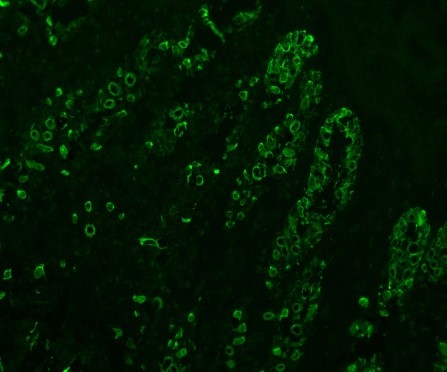

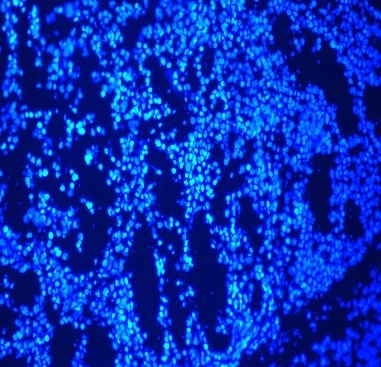

Wie geht die Lunge mit Feinstaub um? Was passiert im Darm, wenn fremde Stoffe aufgenommen werden? Wie gelangen Wirkstoffe vom Darm ins Blut? Welche Creme nützt der Haut? Dies sind Fragestellungen, die bereits seit vielen Jahrzehnten mittels Zellkulturmodellen erforscht werden. Im Bereich der Tiergesundheit werden mehrere unterschiedliche Zellkulturmodelle eingesetzt, um Forschungsfragen hinsichtlich transportphysiologischer Prozesse, Toxizitätsprüfungen und Screening Tests durchzuführen. Dabei werden für diese Untersuchungen in Abhängigkeit der Tierart und der Fragestellung Zellkulturen als Modell für die Lunge, die Haut oder den Intestinaltrakt genutzt. Mit den Zellkulturen werden die entsprechenden Untersuchungen durchgeführt und anhand mehrerer Methoden die Ergebnisse gewonnen und dargestellt. Es werden verschiedene Zellkulturen gezeigt und diese können unter dem Mikroskop beobachtet und beschrieben werden.

Ausstellung und Demonstration | Dr. Mandy Bruch, Martin Andersen

nach oben ↑

Justus von Liebig Weg 6b

Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Abfall- und Stoffstromwirtschaft

Seegras, Klärschlamm und Energie

– die Professur Abfall- und Stoffstromwirtschaft stellt sich vor –

Raum Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Universität Rostock, Foyer, Zugang Satower Straße

Zeit 18:00 – 21:00 Uhr

für Kinder unter 10 geeignet

Jan Sprafke

Die Vielfalt der Abfall- und Stoffstromwirtschaft wird häufig unterschätzt. Ziel der Professur ist neben der Optimierung von stofflichen und energetischen Prozessketten, die Schonung natürlicher Ressourcen. Während der LNdW werden nationale und internationale Projekte vorgestellt.

Beispielsweise wird durch Herrn Thabit ein Hybridsystem aus Müllverbrennung und Solarthermie für die MENA-Region vorgestellt. Mit dem entwickelten System besteht die Möglichkeit, elektrische Energie zu erzeugen und zusätzlich Wasser zu entsalzen, was von hoher Bedeutung für die Region ist.

Im Rahmen des Projektes „COASTAL Biogas“, vorgestellt von Herrn Foth, wird ein Konzept zum Management von angespülter Biomasse entwickelt, dass sowohl die Art und Weise der „Ernte“, als auch die Anforderungen an Logistik und Infrastruktur berücksichtigt. Ziel des Projektes ist es, betroffene Kommunen durch die Etablierung einer Wertschöpfungskette aus dem frei verfügbareren Rohstoff Seegras bei der Strandreinigung finanziell zu entlasten sowie der Eutrophierung der heimischen Küstengewässer entgegenzuwirken.

Herr Ekanthalu befasst sich mit der fachgerechten Entsorgung von Klärschlamm. Hauptschwerpunkt seiner Promotionsarbeit ist dabei die Untersuchung des Einflusses des pH-Wertes während des HTC-Prozesses auf die Auswaschung von Nährstoffen und Schwermetallen im Prozesswasser von Kläranlagen. Im Rahmen der LNdW will Herr Ekanthalu erste Ergebnisse präsentieren und die Herausforderungen dem interessierten Publikum erläutern.

Ausstellung | Jan Sprafke, Sebastian Foth, Vicky Shettigondahalli Ekanthalu, Qahtan Thabit

nach oben ↑

Justus von Liebig Weg 6b

Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät DFG-Graduiertenkolleg Baltic TRANSCOAST

Austausch zwischen Meer und Land an Flachküsten – das DFG-Graduiertenkolleg Baltic TRANSCOAST

Raum Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Universität Rostock, Foyer, Zugang Satower Straße

Zeit 17:00 – 21:30 Uhr

für Kinder unter 10 geeignet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

GRK Baltic TRANSCOAST, Universität Rostock

Kana Kuriyama

Werna Werna

Baltic TRANSCOAST erforscht den Austausch der an Flachküsten zwischen Ostsee und angrenzenden Feuchtgebieten stattfindet. Hier könnt ihr sehen welche Tiere im Flachwasser leben, riesige Bakterien und winzige Algen unter dem Mikroskop sehen, staunen wie Würmer den Meeresboden mit Sauerstoff versorgen, erfahren wie Wissenschaftler das Porenwasser in Bodenproben untersuchen und die Bedeutung von Mooren als CO2-Speicher entdecken. Das Besondere? Zusammenarbeit! Angehende Wissenschaftler verschiedener naturwissenschaftlicher Fachrichtungen forschen gemeinsam, wie es sonst selten der Fall ist. Sie wollen verstehen, wie Meer und Moor, See und Land zusammenwirken, und welchen Veränderungen dies unterworfen ist. Forschungstaucher nehmen Proben und erkunden die Unterwasserlandschaft. Mit Bohrgeräten werden an Land „Bohrkerne“ gezogen und „Brunnen“ zur Probennahme angelegt. Am Austausch zwischen Meer und Moor sind viele Organsimen beteiligt. Mikroskopisch kleine Algen, erstaunlich hübscher Formen, besiedeln den Boden und verhindern, dass Stoffe vom Untergrund ins Meer gelangen oder umgekehrt. Würmer und Muscheln helfen beim Transport am Meeresboden und erleichtern so manches. Sichtbar große Algen können als Anzeiger dafür dienen, wie sich der Salzgehalt ändert. Und der Salzgehalt ändert sich hier deutlich, insbesondere, wenn Deiche rückgebaut und angrenzende Landflächen wiedervernässt werden.

Projektvorstellung, Forschung zum Anfassen, Präsentation, Demonstration, Mikroskopieren | Dr.S. Forster, Prof. Dr. I. Sokolova, Dr. M. Sperling, N. Geißler, PhD Student A.K. Jenner, PhD Student N. Ouillon, PhD Student L. Prelle, PhD Student, E. Racasa, PhD Student C. Von Ahn, PhD Student Werna, PhD Student C. Batistel, PhD Student S. Choo, PhD

nach oben ↑

Rostock, Justus – von – Liebig – Weg 8 | Gewächshaus

Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Abfall- und Stoffstromwirtschaft

Vermifiltration und -kompostierung, innovative Verfahren zur Nutzbarmachung von Reststoffen aus der Kreislaufaquakultur

Raum Experimentalanlage FischGlasHaus

Zeit 18:00 – 21:00 Uhr (laufend, 10 min) zu jeder vollen Stunde

für Kinder ab 10 Jahre geeignet

Für die Entwicklung einer ökologisch nachhaltigen Tierproduktion der Zukunft, ist die Behandlung bzw. die sinnvolle Nutzung der Ausscheidungsprodukte ein wichtiger Aspekt. Bei der Produktion von terrestrischen Nutztieren, wird die Gülle in der Regel auf landwirtschaftlichen Nutzflächen zum Zwecke der Düngung ausgetragen. Der Anteil des Stickstoffes, welcher nicht von den Pflanzen aufgenommen, oder im Boden abgebaut wird, landet im Grundwasser. Bei rund einem Fünftel des deutschen Grundwassers wird der aktuell geltende Schwellenwert für Nitrat überschritten. Im Kontext der Aquakultur, ist die sogenannte Aquaponik ein vielversprechendes Verfahren, um die Nährstoffe im System zu recyceln. Hierbei wird das Prozesswasser aus der Fischhaltung Nutzpflanzen zugeführt, welche daraus Nährstoffe aufnehmen und so das Wasser für die Fische reinigen. Die ebenso anfallenden Sedimente und Schlämme in einem solchen Kreislaufaquakultursystem bleiben bis dato weitestgehend ungenutzt. Eine Möglichkeit die anfallenden Sedimente in eine Ressource umzuwandeln bietet die sog. Vermifiltration oder die Vermikompostierung. Dies bezeichnet ein aerobes Verfahren unter Zuhilfenahme von Mistwürmern und Mikroorganismen, welche das Schlammvolumen reduzieren, das Prozesswasser reinigen, gebundene Nährstoffe mineralisieren und damit wieder pflanzenverfügbar machen. Des Weiteren lässt sich in Zukunft darüber nachdenken das hochwertige Wurmprotein als (anteiliges) Substitut für das Fischmehl im Futter zu nutzen. Da im Gegensatz zu den für das Fischmehl genutzten Fischen, die Würmer nicht direkt für die menschliche Ernährung vorgesehen sind, entspräche dies einem Proteinzugewinn für die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung. Das Professur Abfall- und Stoffstromwirtschaft widmet sich im Rahmen des Projektes Welsaquakultur in MV (Unterprojekt Reststoffverwertung) u.a. der Erforschung dieses Verfahrens. Für die lange Nacht der Wissenschaften wird im Fischglashaus der AUF eine Modellanlage vorgestellt. Hier soll praxisnah veranschaulicht werden, wie ein solches System funktioniert und welchen Mehrwert es für die Aquakultur/Aquaponik haben könnte.

Demonstration, Posterpräsentation, Vortrag / Diskussion | Jan Klein, M.Sc.

nach oben ↑